市局动态

天津,地处渤海之滨,九河下梢,独特的地理位置和文化特性造就了开放包容的人文情怀。它是中国近代体育的发祥地,是中国百年奥运梦想的策源地,它创造了新中国体育史上的多项“第一”。天津体育既保留着传统的体育文化,传承着百年奥运的荣光,又融汇着东西方体育的精髓,在新中国体育事业的光辉史册上书写下浓墨重彩的一笔。七十年,栉风沐雨;七十年,砥砺前行;七十年,开拓创新;七十年,连攀高峰。共和国七十年的历程,记载着天津人民的荣光,共和国七十年的辉煌,浓缩着天津体育的梦想。

开拓奋进 薪火相传(1949年—1978年)

天津是西方近代体育进入中国时间最早、项目最多、影响最大的一个城市。从西方近代体育项目传入中国,到著名的“奥运三问”,再到中国第一位国际奥委会委员,体育可以说是天津的城韵和史魂。1949年中华人民共和国建立后,在党和政府的领导关怀下,天津体育进入了一个崭新的全面发展时期。1952年和1954年,天津市体育分会和天津市体育运动委员会正式成立,遵循“发展体育运动、增强人民体质”、“为生产建设和国防建设服务”的方针,对全市体育工作实施统一规划管理,调动各方面积极因素,促进了天津体育的迅速发展。

竞技体育 尖子运动员层出不穷

天津竞技体育在全国起步早、发展快。新中国成立后,天津的篮球、足球、排球、乒乓球、网球、棒球等项目先后组建了优秀运动队。尽管经历了与河北省的省市拆分及“文革”的影响,但仍为国家培养了一大批尖子人才,为国家和天津在国际国内赛场上争得了荣誉。

从1958年至1959年,天津运动员穆祥雄、赵庆奎、郭浩洲多次打破游泳、举重、航模的世界纪录,王志良和张燮林合作获得第27届世界乒乓球锦标赛男子双打冠军,郭可愚参加世界大学生运动会夺得女子跳马铜牌,使五星红旗第一次在国际体操赛场上升起。

1952年11月9日,天津市第一个专业运动队──男子篮球集训队成立,继而成立了天津游泳队。1953年,华北区体工队(含篮球、排球和举重队)、中央体训班篮球队(即国家集训队)在津成立,重庆道民园体育场成了新中国早期的体育训练基地。1955至1958年,相继组建了天津体操、男女排球、青年足球、乒乓球、羽毛球、网球队。1956年建立天津体育训练班,运动队开始集中食宿、训练。

1950年成立了全国第一个篮球专业性群众组织──篮球运动委员会之后,天津各系统、各单位涌现出大批篮球队,全市达1000个以上,灯光球场达万余个,篮球比赛长年不断。1954年11月,天津男子篮球队员入选华北区队,参加第一届全国篮球联赛即荣获冠军;1957年4月,出访印度尼西亚、缅甸,是中华人民共和国成立后第一个出国比赛的地方队,21场比赛获全胜;先后有9名运动员入选国家队。同年12月,天津队与来华访问并取得5胜2平战绩的苏联男子篮球队比赛,以90:81获胜。天津队良好的作风与出色的球技赢得国务院副总理兼国家体委主任贺龙的高度赞赏,他说:“国内练兵,一致对外,全国的篮球队都要向天津队学习,天津队是全国篮球队的真正冠军。”

1951年12月,天津承办了全国首次足球比赛大会。1957年4月,在周恩来总理、贺龙副总理的关心支持下,原国家足球队白队下放到天津,经补充新队员组建成天津队,当年参加全国甲级联赛即获亚军;青年队参加全国青年锦标赛获冠军。同年7月3日,匈牙利足球队来华访问,比赛的开幕式在津举行,贺龙、陈毅副总理来津观看天津队与匈牙利队比赛,参与制订作战方案,接见双方运动员。1959年9月,周恩来总理在京观看天津队陪练国家队比赛时,把领队王伯青请到主席台对他讲:天津的足球有群众基础,要从小孩子抓起。周总理同时询问了南开中学(当时的第十五中学)足球运动开展情况。嗣后,成立了天津市少年足球队。这一时期群众性足球运动也很普及,曾多次举办全市足球赛,并涌现出一大批水平较高的业余足球队。

1952年9月,由著名教练员穆成宽主抓的市游泳队代表华北区在广州举行的首届全国游泳比赛中,获男女总分第1名,并有两人破两项全国纪录;穆祥雄三破百米蛙泳世界纪录。1956年7月成立游泳业余体校,1958年全市第一、二、三、四游泳池全部向青少年开放,游泳重点中小学达147所,成为体育人才成长的摇篮。50年代天津还开展了排球、体操、冰上、击剑、举重、拳击、摔跤、自行车运动以及航空、航海、射击、无线电、汽车、摩托车等国防体育项目。

1959年第一届全运会在北京举行,天津选手200人入选河北省体育代表团参赛,天津选手获12个第1名,16个第2名,20个第3名。1949年—1979年,天津选手共获得1个世界冠军,25人次破15次世界纪录,5人参加1届(第15届)奥运会,17人次参加2届亚运会(第7、8届)获2金3银7铜,889人次参加4届全运会(第1、2、3、4届)获24金47银49铜。共有21队123人获178次全国冠军(含全运会),破59次全国纪录。

群众体育 扎根基层如火如荼

1949年11月12日举办的首届“人民体育运动大会”(第一届全市运动大会),揭开了天津体育运动新的历史篇章。上世纪50年代初,随着国民经济的恢复、发展,人民生活水平逐步提高,广大群众参加体育锻炼的意识和要求日益增强,先后在学校中试行“劳卫制”锻炼标准,在职工中试行冬季体育锻炼及推广广播操,极大地调动了群众参与体育锻炼的积极性。1954年,根据国家体委关于“群众体育运动首先在厂矿、学校、部队和机关中切实开展起来”的指示,全市各产业系统、机关、学校以及各基层单位陆续建立了体育协会、青少年业余体校和业余体育锻炼队(小组),全市群众体育活动展现新的局面。

这一时期,天津的群众体育活动以学校体育课、机关工间操和职工运动会为突破口,以组织体育竞赛为推动力,迅速掀起高潮。截至1959年10月,全市共举办了8届工人运动会、5届机关干部运动会,还有大学生、中学生田径、体操等项目运动会。在这一时期,天津的群众体育以职工体育、学校体育、农民体育及国防体育为重点,群众体育活动展现勃勃生机。

1951年9月,中共天津市委给天津市第一届工人体育运动大会题词:“把身体锻炼成钢,使生产战线的成绩更加辉煌,建设富强繁荣的祖国,巩固我们的国防。”题词的精神一直激励着广大职工积极参加体育运动。1954年3月,天津市总工会、团市委、天津体育分会联合发出关于“全市工厂、企业认真贯彻在厂矿企业中开展职工体育”和认真执行全国总工会制订的《关于开展职工体育运动暂行办法纲要》的通知,对全市职工体育的迅速发展起到极大的促进作用。1954年11月5日成立天津职工体育协会。1955年,举办职工体育协会干部培训班,为全市重点工厂体育协会培训骨干。1956年3月,国家体委在津召开经验交流会,推广天津市建立体育协会的经验。天津绒毛加工厂还因职工体育协会在开展群众体育工作中成绩显著,被评为全国体育红旗单位。1958年,国家体委在天津召开了全国职工体育工作现场会,总结推广绒毛加工厂结合生产开展群众体育运动的经验,全国掀起了“学天绒、赶天绒”的热潮。

上世纪50年代初,学校体育主要是抓上好体育课,推行体育锻炼标准“劳卫制”,普及广播体操。大、中学校建立体育社团,成立体育协会,建立体育锻炼小组,举行班级、校际比赛,召开运动会等。1952年,分别成立了中、小学体育教学研究会,开展教研活动。1953年,参照《苏联体育教学大纲》,编写出全国第一部地方体育教学大纲──《天津市体育教学大纲》,并提出了“健康、全面、实用”三项要求。1955年4月,成立“天津市高等院校体育工作指导委员会”,在大学普及篮球、排球、足球、体操等运动。全市中小学每周设两节体育课。至1956年,有50%学校学生参加“劳卫制”锻炼。

1955年,市体委召开郊区农民体育工作座谈会,对全市农村体育工作进行了全面规划,并因地制宜、有计划地将近代体育运动项目引入农村。当年,4个郊区的47个农业合作社组织了106支篮球队。1956年,为了适应开展群众性体育运动的需要,举办了两期郊区农民体育干部学习班,推动农民体育的开展。1958年,在农村基干民兵中开展了“劳卫制”和普通射手活动;举行了举重、自行车和射击比赛。农村体育一度出现高潮。

上世纪50年代后期,在青少年中开展了航空模型、摩托车、射击等国防体育活动。据统计,1958年,全市参加射击运动的有1000多个单位30多万人;参加航空模型运动的有500多个单位15万人;摩托车运动也发展到100多个单位5000多人。1959年,又开展了无线电、航海模型等运动项目。

1958年,在“鼓足干劲,力争上游,多、快、好、省地建设社会主义”的总路线号召下,天津市各种类型的体育协会和体育运动队如雨后春笋般纷纷出现,广大群众投身体育锻炼的积极性和自觉性空前高涨。群众参加体育活动面之广和“劳卫制”达标人数之多,都达到前所未有的高峰。进入上世纪60年代,国民经济出现暂时困难,群众体育活动的开展受到很大影响,形成低潮。但在此期间,有不少单位仍旧坚持开展了“两操”(广播操和生产操)、“一拳”(太极拳)、“一球”(乒乓球)、“一棋”(中国象棋)等消耗体力不大、有益身心健康的活动。随着国民经济形势逐渐开始好转,天津依据国家体委倡导的“因时、因地、因人制宜,业余、自愿、小型、多样”的原则,在群众中逐渐恢复广播操、工间操,并开展小型多样的体育活动及医疗体育等。学校体育也基本恢复了“两课”(每周两节体育课)、“两操”(早操、课间操)、“两活动”(两小时课外活动)。

“文化大革命”期间,天津体育行政管理机构受到严重冲击,基层体育组织解体,广大体育工作者和优秀运动员遭到迫害。体育活动除每年组织“7·16”畅游海河及冬春季长跑活动外,基本上处于自流状态。其间,在竞技体育方面,天津市在全国率先恢复棒球运动,在市内六区以及汉沽区开展棒球运动,并于1972年成立了天津棒球队。1975年,由295名运动员组成的天津市体育代表团,参加了第三届全国运动会19个项目的决赛。

人民体育 领先全国(1979年—2012年)

天津体育沐浴着改革开放的春风,借助经济社会发展的高速动力,伴随中国体育开拓前进的强劲脚步,创造了全国多个“第一”,人民体育事业领先全国。大力发展群众体育,以学校为基础,以职工为终点,以竞赛为杠杆,在实践中积极探索,将诸多发展经验推广至全国。

首个群体节应运而生

天津体育的成长与天津群众体育的深厚底蕴密不可分。改革开放以来,天津群众体育始终走在全国前列,天津为全国全民健身的全面铺开积累了丰富的实践经验。

1984年,全国首个群众体育节诞生在天津。在那年的体育节期间,进行了科普讲座、体育场馆开放、优秀运动队下基层等活动,248万余人参加了田径、体操、棋类、球类、体育游戏以及民族、民间体育活动。此后,群众体育节或单独举办,或与市运会、全民运动会合办,名称虽有不同但一直延续至今,而且项目不断创新、增多,参加人员不断增加。

上世纪80年代初,“五一”职工长跑和职工万名棋手大赛成功举办,并持续至今。此外,首创的“假日体育”成为品牌;诞生于上世纪80年代,被邓颖超同志誉为天津“土特产”的“三八”妇女健康杯至今已经坚持了38年。举行了30余届的海河龙舟赛让群众亲身体验龙舟运动的快乐;2000年,天津创立“健身大拜年”活动并推向全国。新世纪以来,“新年步步高”登天塔活动成为天津市民迎接新年的必备体育大餐。为表彰天津市对奥林匹克运动尤其是群众体育的贡献,2006年国际奥委会授予天津“体育与社区”发展贡献奖,这是天津全体体育人的荣誉,也是对天津在群体工作中不懈努力的肯定。

首创社体指导员技术等级制度

作为全国群众体育工作的先行者,天津参与起草了《全民健身计划纲要》,首创《社会体育指导员技术等级制度》。

1993年5月,随着《国家体委关于深化体育改革的意见》正式提出,制订并实施全民健身计划提上了日程。同月,在国家体委群众体育司的领导下,天津体育学院社会体育科研所研究起草了《关于全民健身计划的框架构思》。在此基础上,国家体委群众体育司领导天津体院社会体育科研所正式开始了《全民健身计划纲要》的研究起草工作。至国务院颁布《全民健身计划纲要》,先后多次征求体育系统内外的领导、专家、学者、基层工作者的意见,对《全民健身计划纲要》的草稿、修改稿、征求意见稿、上报稿进行了多达17次的修改,集中了体育系统内外的经验、智慧和远见,形成了发展全民健身事业的纲领性文件。至1995年6月20日,国务院颁布了《国务院关于印发全民健身计划纲要的通知》。

与《全民健身计划纲要》同时进行的还有天津体委与天津体院合作首创的《社会体育指导员技术等级制度》,并被写入《中华人民共和国体育法》,成为《全民健身计划纲要》的配套文件,按照技术等级制度编发的辅导教材使中国第一批“社会体育指导员”从天津走出来,至今4万余名社会体育指导员活跃在城市、乡镇,成为为千千万万健身爱好者义务奉献的群众体育志愿者。

开创社区体育新模式

从1985年开始,天津社区体育提出了“突破纵向,打开横向,深入社会,走向家庭”。1985年11月,天津市西郊区(现西青区)驻区单位群众体协成立,从此陆续出现了一批横向联合的群众团体。如福康体育俱乐部、海河长跑队、津门武术中心、团结路一条街体协、飞鸽自行车俱乐部、职工足球俱乐部等21个体育团体。1986年市体委在西郊区召开全市横向联合团体经验交流会,推广西郊区群众体育协会的经验。从此,跨行业、跨系统自愿结合、自筹资金、自搞活动的地区体协发展很快。1987年天拖地区群众体协成立。1989年由街办事处牵头的河东区二号桥街联合体协成立,吸收了驻街的各事业单位、机关、部队、居委会为会员单位。至1990年10月,河东区18个街全部成立了联合体协。

河东区二号桥街联合体协是天津社区体育具有代表性的组织之一。1989年9月30日成立,由居委会牵头建立了19个体协分会。他们采取集中组织,分散承办的办法,因地制宜,方便群众,开展活泼多样的群体活动。每年都组织4到5次全地区性的竞赛活动。如每年一届的“春芽杯”幼儿运动会,趣味性楼群运动会等,参赛人数高达2.5万人。与此同时,地区体协还引导、促进各会员单位人员的横向联系,分头承担一两项竞赛活动,组织了十几个晨练点和晚练点,开展气功、健美操、中老年迪斯科、大秧歌和第七套广播体操等活动,开创了我国社区体育横向联合的新模式。

1990年11月,天津体委在河东区召开了“天津市社区体育经验交流会”,推广了河东区的社区体育工作经验。1991年7月,国家体委在天津召开了全国22个城市的全国社区体育调研会,更进一步推动了社区体育的发展。到1993年,天津市地区体协组织共有106个,其中街道体协104个,占总街道的80%。其中有94个街办事处有文体活动站。另有由社区体协管理的体育辅导站80个,体育中心3个,固定晨练点470个。在1993年全国体委主任会议上,国家体委主任伍绍祖对天津的社区体育给予了肯定和赞扬。

承办国际赛事广受赞誉

新中国成立伊始,天津虽举办过数次华北和全国的比赛,但当时国民经济刚刚起步,赛事规模偏小。伴随着改革开放,天津举办大型体育赛事和重要体育活动越来越多、越来越大。世乒赛、体操世锦赛、女足世界杯、女子水球世界杯、北京奥运会、亚洲乒乓球锦标赛、男篮亚锦赛、女排亚锦赛、全国大学生运动会、东亚运动会、第十三届全国运动会、天津网球公开赛等赛事的落地、举办,每一次都让天津人感到无上荣光,也带动了天津体育产业的高速发展和天津城市面貌的全面提升。

上世纪80年代,天津率先在全国举办了规模和影响力都很大的马拉松赛事,NEC、三星天津马拉松以及连续七届天津国际马拉松赛的办赛经历,得到天津市政府和中国田协的积极支持和重视,也深受天津广大市民的欢迎,展示了天津健康发展的城市形象,推动了城市文化的传播。

上世纪90年代初,成功举办世界航海模型比赛、铁人三项亚锦赛、世界滑冰赛等国际大赛。

1995年的第43届世乒赛是改革开放后天津举办的第一次国际大赛,也是载入中国体育史册的一次国际大赛。“人人当好东道主”的口号深入民心,为天津留下宝贵的财富。时任国际奥委会主席的萨马兰奇评价道:“天津世乒赛是历届世乒赛组织最好、最成功的一次。这次世乒赛的成功,表明中国完全有能力举办更大规模的国际体育比赛。”

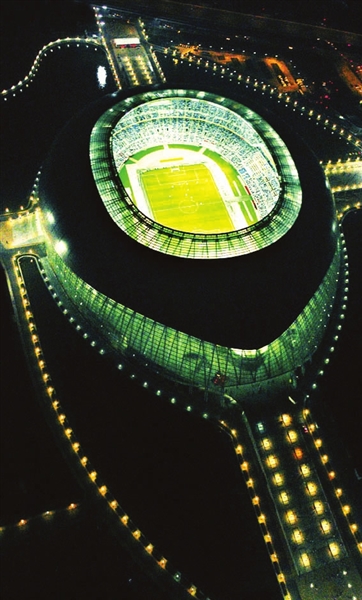

2008年北京奥运会,作为协办城市承担了男、女足球预赛的任务。天津加大城市基础设施建设投入,城市面貌与形象均得到快速改善和提高。

青训标准开全国先河

自南开学校开设体育课程,到新中国成立初期的“劳卫制”,直到与教育部门合办高校高水平运动队,以带动高校学生参与体育的热情,天津非常重视青少年体育和体育人才的培养。

上世纪80年代,天津从开展“千队百校”青少年体育训练基地开始,培养了大批后备人才。创建体育传统项目学校,涌现出南楼中学排球传统校等300多个体育传统学校。上世纪90年代初,天津实施“1014希望之星”青少年训练标准,受到国家体委、教育部高度重视并召开全国青少年体育现场会。

体育设施建设普惠民生

改革开放之初,全市拥有各类体育场地1400个,总面积为530万平方米。自1982年,从中国最早的体育场──民园体育场进行改建开始,天津即在体育设施上层层推进,几乎每年都有新场馆落成。不仅是专业场馆投入使用,紧紧围绕大众健身需求的健身路径、健身公园、社区文化健身中心等百姓健身设施也在逐年增加。

优秀选手屡创辉煌

改革开放以后,天津高度重视竞技体育的发展,不断投入力量,创造了竞技体育新的辉煌。

天津足球曾经有悠久的历史和辉煌的成绩,上世纪七八十年代,天津足球在全国性的赛事中取得了16次冠军和15次亚军,先后涌现了张俊秀、刘金山、左树声、齐玉波、于根伟等优秀球员,天津足球在这一时期全面开花。于根伟、王珊珊为国立功,天津足球名城名不虚传。

自1977年起,天津网球创造出一个又一个中国竞技体育的新纪录。天津网球运动员刘树华获得“世界青年锦标赛冠军”,创造了多个“中国网球第一人”的骄人成绩。天津网球女队连续15年、16次夺得全国网球团体锦标赛冠军并实现全运会三连冠,为国家队输送了彭帅、张帅、王蔷、郑赛赛、段莹莹、徐一璠、王钰、孙鹏、李喆等多名运动员。

1990年天津女子运动员李惠荣征战在日本北海道举行的世界纪录挑战赛,以14.54米夺冠,成为女子三级跳远世界纪录的创造者。

出生在天津的游泳运动员严红在上世纪80年代多次在游泳比赛中获得金牌,被誉为“亚洲飞鱼”。1994年天津游泳运动员白秀钰获得天津游泳史上第一个国际健将称号,取得世界游泳短池锦标赛全年总冠军。

2000年,我市跳水运动员桑雪在悉尼奥运会上夺得女子十米双人跳水金牌,实现了天津奥运金牌“零”的突破。从此,天津奥运金牌得主跳水运动员桑雪、王鑫、汪皓,女排运动员杨锡兰、李珊、张平、张娜、魏秋月,柔道运动员佟文,体操运动员陈一冰,举重运动员吕小军;银牌选手击剑运动员王会凤、谭雪,沙滩排球运动员田佳;铜牌选手手球运动员高秀敏、乒乓球运动员马文革、射击运动员高静等奥运明星多次在国际重大比赛中为国争光。以奥运金牌教练、国家体育总局精英教练王敏、吴卫凤、王宝泉、赵奇、赵治山、李清等为代表的一批优秀教练员在津门百姓中家喻户晓,他们都是中国改革开放以来从天津走出去的体育之星。

天津重视高端运动人才的培养和选拔,充分发挥和挖掘体教结合的优势和潜力,积极探索业余训练的新途径,取得良好成效。通过与天津大专院校联合办队,建立了共同培养高水平体育人才基地。坚持“筑巢引凤”,加速了天津体育与世界接轨的步伐,坚决落实举国体制发展战略,最大限度地挖掘和发挥天津优势,与国家体育总局联合创建了中国第一支女子水球队。

1980年—1990年,天津选手共获得4个世界冠军,4人破7次世界纪录,各项重大国际赛事中获25金16银3铜。10人次参加2届(第23、24届)奥运会,最好成绩为1984年洛杉矶奥运会女子手球第三名。34人次参加3届亚运会(第9、10、11届)获14金5银9铜,597人次参加2届全运会(第5、6届)获13金14银18铜。共有30队90人获131项冠军,破18次全国纪录。

1991年—2012年,天津选手共获得国际及洲际赛事冠军362.5次,破(平)28次世界纪录。历届奥运会及残奥会中,共获得14枚金牌2枚残奥会金牌。在参加的国内最高、次高及高水平比赛中共获4248次冠军,历届全运会获57次冠军,破(平)39次全国纪录。

体育产业奠定社会基础

作为全国重要工业城市,天津体育产业起步早。1984年第23届洛杉矶奥运会,中国体育代表团指定的8种运动服,有7个品种8400件入场服和比赛服都来自天津,梅花牌运动服伴随中国奥运第一人许海峰登上奥运领奖台。天津春合体育器材从1986年开始,三度荣获国际体操联合会的认证,其中10项产品批准为国际比赛器械,多次被重大国际比赛采用。

从上世纪80年代开始,天津各区体育场馆开展经营活动,成为最早的体育产业。进入90年代,社会力量开办保龄球馆、健身房、轮滑馆、台球厅,奠定了天津体育产业的社会基础。

体育文化成果遍地开花

天津体育文化源远流长,天津记者耿耿以天津跳水运动健将张秀伟为原型创作的小说,拍摄成我国著名的体育电影《女跳水队员》,2013年该部影片被国际游泳名人堂授予首届埃斯特电影奖。电视剧《霍元甲》播出后所产生的影响,也成为一个时期的特别风景。

1985年7月,《天津日报》创办《球迷》报,形成了全国地方专业体育报“南有《足球》,北有《球迷》”的格局。1986年7月,天津广播电视台体育专题节目《体坛之声》开播,被国家体委推广。1999年天津广播电视台体育专题节目《体育大世界》被评为中国广播电视政府奖节目编排一等奖。2008年,《今晚报》以群众体育为主题开辟《健康天津》专版,深受群众喜爱,获得中国晚报协会专栏一等奖。

津公网安备

津公网安备